Красноглазый Красноглазый

Редкие и исчезающие птицы на территории СНГ

Бородач

Бородач относится к редким птицам, численность которых сокращается. Бородач внесен в список вымирающих птиц Западной Европы. Многочисленные рассказы о нападении бородачей на диких и домашних копытных чаще всего не подтверждаются. В нашей стране эти птицы охраняются охотничьим законодательством. Необходимо строго контролировать отлов бородачей для зоопарков и запретить применение отравленных приманок для волков в местах обитания бородачей.

Откройте старого Брома, есть там цветной рисунок бородача-ягнятника. Впрочем, не торопитесь: много лет назад я сделал то же самое и вот всю жизнь теперь за это расплачиваюсь. Бородач пронзил мое мальчишеское сердце: дрогнуло оно и замерло. Это было первое потрясение в жизни!

…Из-за горизонта всплыли и повисли над облаками белые вершины гор. Где-то там, среди снегов и скал, плыл на струях ветра чудо-орел — бородач-ягнятник.

Впервые властно поманила даль, а горизонт из школьной линии, «отделяющей землю от неба», превратился в загадочную черту, разделяющую Бывалое и Небывалое. Небывалое скрывалось за этой далекой текучей полоской сини…

Я уткнулся в написанное.

Размах крыльев чуть ли не три метра! Под клювом черная перяная бородка. Глаза окружены кроваво – красными кольцами. «Он равнодушно относится к буре, непогоде, льду и снегу». Живет «на самых высоких и самых недоступных частях высоких гор». И только когда наступает самая суровая зима, тогда «гигантская борьба сил природы и лютый голод принуждают ягнятника спуститься с недоступных высот».

Раз ягнятник, значит, уносит ягнят. Да что там ягнят, оказывается, он набрасывается даже на взрослых серн и диких коз, сталкивая их в пропасть крыльями! Говорят, что нападает и на людей. «Вы ни за что не убедите охотников, туристов и пастухов, которые, стоя на опасном месте, вдруг с тревогой слышали свистящее веяние крыльев ягнятника, с быстротой стрелы проносящегося над головой в зияющую бездну, что огромная птица случайно очутилась в такой ужасной близости от них».

Лавина мастеров Лавина мастеров

Однажды в Русском музее открылась необычная выставка — «Обложка детской книги 20—30-х годов».

Мы ходили по залам с радостным чувством узнавания: эта книжка была у меня!.. И у меня!.. И эта! И эта!.. Яркие об ложки, почти невыцветшие, несмотря на прошедшие десятилетия, открывали в памяти далекое детство, где почти каждая из этих книжек была ступенькой познания мира, связана с множеством впечатлений и событий детской жизни. Особенно яркое чувство пробуждал почему-то «Мяч» Маршака с рисунками А. Пахомова. Ощущение безудержного веселья! Словно ожил во всей своей многоголосице старый двор, где варилась, кипела, бурлила, точно в котле, ребячья наша жизнь…

Там, на выставке, мы встречали знакомых, делились с ними своими впечатлениями, они, в свою очередь, делились с нами, и стало ясно, что мы не одиноки в своих чувствах, что их испытывают и другие люди. В этих встречах и коротких разговорах часто звучали слова, которые, применительно к стареньким скромным книжкам, могли показаться чем-то чрезмерным: «эпоха», «открытие», «история»…

Такое вот перевоплощение предметов и явлений всегда поражает. Как это так — была просто книжечка, тот же «Мяч» Маршака или «Обезьянка» Житкова. Купили когда-то эту книжечку родители, она еще пахла свежей типографской краской — один из незабываемых запахов детства! Потом первое разглядывание рисунков, первое чтение, пересказ друзьям во дворе, просьба дать почитать, уход книжечки из дому, ожидание ее, радость возвращения…

Но появляются новые книжки, и эта, зачитанная до дыр, уже валяется где-то на полке, среди других, таких же растрепанных, отслуживших свой короткий век…

Знать бы тогда, что век этот вовсе не короткий, что книжечка, которую ты не сберег, – эпоха, история, открытие! Может, относился бы иначе… А то ведь пропали книжки, исчезли вместе с детством, сгинули куда-то. По правде говоря, сгинуть им было нетрудно — война, блокада…

Но ведь были люди, знавшие подлинную цену этим потемневшим и пожелтевшим от времени страницам с лохматыми краями, — собрали, сохранили, сберегли.

Признано давно и окончательно — не только у нас в стране, но и повсюду за рубежом: советская детская книга 20—30-х годов, родившаяся в Ленинграде, — явление историческое. Как пишут историки искусства: «Необыкновенный расцвет детской иллюстрированной книги в советскую эпоху принадлежит к числу самых бесспорных и наиболее широко признанных достижений нашей изобразительной культуры».

Как быстро вылечить кашель? Кашель является рефлекторной реакцией организма, возникающей при воспалении дыхательных путей или при препятствовании проникновения воздуха. Существует множество препаратов способных подавить кашель на короткое время, обычно они выпускаются виде леденцов или спреев, но лечением такой метод назвать нельзя. Для лечения кашля в домашних условиях подойдёт полоскание горла тёплыми отварами из трав, снимающих воспаление, а так же прогревание горла теплым питьём. В любом случае это лишь временная помощь и лучше обратиться к доктору за детальной консультацией. Лиловый медведь Белая медведица по прозвищу Пелуса из зоопарка аргентинского города Мендосы временно стала лиловой. Ветеринары обработали ее шкуру спиртовым экстрактом фиолетового лекарства, чтобы избавить кожу зверя от грибковой инфекции. Примерно через месяц медведица опять станет белой. Тем временем число посетителей зоопарка выросло на 50 процентов.  Пассажирская монорельсовая дорога Длина всех пассажирских монорельсовых дорог мира не составляет и 300 километров — меньше, чем длина линий метро. А ведь тоннели метро обходятся намного дороже, чем эстакады для монорельса. В чем же дело? За городом, где много свободного места, нет смысла поднимать дорогу на эстакаду, там проще ездить по земле. А в городе мешают дома. Не сносить же их из-за того, что монорельсовый транспорт не может круто поворачиваться! В результате монорельсовые дороги строят в тех местах, где домов немного, а земля занята. Половина построенных дорог проходит по паркам и выставкам. А одна дорога, в городе Вуппертале, ФРГ, сооружена над рекой: уж там-то дома не мешают! http://manyarticles.ru/passazhirskaya-monorelsovaya-doroga/ читать дале  Фундамент цивилизации Фундамент цивилизации

Слово «цивилизация» в марксистской литературе употребляется для обозначения материальной культуры, то есть орудий труда, жилищ, предметов повседневного обихода, одежды и так далее. А ведь когда-то, очень давно, большинство предметов в арсенале человечества было из камня. Ножи каменные, топоры — каменные, каменные наконечники для копий и стрел. Целая эпоха в жизни первобытного общества называлась каменным веком. Потом научились люди выплавлять из камня, из руды металлы. Сначала это были сплавы меди — бронза. Металл потеснил камень. Стал самым распространенным материалом в человеческом хозяйстве. Наступил бронзовый век.

И лишь много позже познакомились люди с железом. Настал век железный. А в каком веке живем мы с вами?

Еще совсем недавно — ваши родители наверняка помнят ту пору — люди гордо заявили, что вступили в «век химии», в век синтетических искусственных материалов. «Химия даст человеку все, а синтетические материалы вытеснят и заменят металл». Так думали ученые, так думали и все остальные. И действительно, пластмассы завоевали быт, заменили строительные и даже конструкционные материалы. Вроде бы дрогнули позиции металла… Но шло время и синтетика все же не выдержи вала испытаний. Ни один заменитель не обеспечивал того набора качеств, которые имелись у старого и испытанного друга железа.

Конечно, умалять значение новых материалов не следует, но и двадцатый, а может быть, и двадцать первый век все еще есть и будут веками железа. Долго еще черной металлургии и ее продукции быть «одним и фундаментов цивилизации», как называл ее В. И. Ленин.

В одной древнехеттской летописи (древний народ хетты жили в Малой Азии еще за восемнадцать столетий до начала нашей эры) говорим и, что у первого хеттского царя Анитты в XVI веке до нашей эры было два невероятных сокровища: железный трон и железный скипетр. Из обыкновенного железа? — спросите вы Представьте себе, да!

Древнегреческий писатель Страбон писал, что африканские народы отдавали за фунт железа десять фунтов золота Первое железо было чрезвычайно редким и потому самым дорогим металлом на свете и шло оно, в основном, на украшения. Из обычной руды выплавлять его не умели и получали из метеоритов — небесных тел, прилетевших на землю из космоса. А выковать из «небесного металла» орудие оказывалось не так-то просто.

В истории сохранилась легенда о том. как приказал однажды эмир бухарский прислать к нему самых искусных оружейников, чтобы отковали они ему саблю из небесного железа Но сколько ни бились мастера, нагретый металл ковке не поддавался. Разгневался эмир и приказал казнить мастеров. Не знали они, что никелистое железо, входящее в состав метеоритов, куется ТОЛЬКО холодным…

Ум хорошо. А два лучше Ум хорошо. А два лучше

Замок Кащея Бессмертного, как известно, охранял Змей Горыныч. Справиться с чудовищем было трудновато. Три его зубастые пасти представляли собой достаточно грозное оружие. А кроме того, головы, три, хотя и небольших, умишка, тоже со счета сбрасывать нельзя, хотя старинные русские сказки что обстоятельство почему-то обходят полным молчанием.

Честно признаться, в детстве я серьезно завидовал Горынычу. Надо же, как повезло — иметь сразу три головы. Всегда есть с кем посоветоваться! Любой вопрос можно обсудить сообща. Кто же не знает, что ум хорошо, а три значительно лучше.

Завидовал я, конечно, напрасно. В этом отношении у человека и высших животных все обстоит куда как благополучно, — об этом я узнал позже. Самая важная часть головного мозга человека — большие полушария. Это два массивных, четко обособленных образования, действительно имеющих форму полушарий, как две капли воды похожих друг на друга. Одно слово — двойняшки. Вполне можно считать, что у нас в голове целых два мозга.

Человеческий мозг — самая сложноорганизованная форма материи на нашей планете. Ни природа, ни люди пока не создали ничего равного по сложности нашему мозгу. Неудивительно, что к изучению его тайн ученые подошли совсем недавно. А до тех пор пока о работе мозга было известно слишком мало, ни у кого не возникало вопросов, почему полушарий — два, и тем более никто не задумывался, как распределены между ними их прямые обязанности, работают ли они поочередно или каждую проблему всегда обсуждают совместно, чтобы непременно найти взаимно приемлемое решение.

Только в наши дни наука доросла до решения этих задач. Вот что сегодня удалось узнать о тайнах двойного человеческого мозга, о секретах «организации труда» двух его симметричных половин.

ПАРАДОКСЫ МОЗГА

Не только большие полушария, но и вся центральная нервная система, головной и спинной мозг у человека и у животных нашей планеты состоит из двух симметричных половин, правда, но отделенных пространственно друг от друга. Причина такого устройства не вызывает удивления. Тела подавляющего большинства животных и их органы передвижения — ноги, лапы, руки, крылья, плавники — обладают двусторонней симметрией. Естественно, что аппарат, управляющий движением, то есть нервная система, тоже должен быть симметричным.

Большие полушария головного мозга ответственны за высшие психические функции; они являются главным командным центром нервной системы. Недаром полушария связаны со всеми частями головного и спинного мозга. Именно сюда поступает от всех органов чувств информация. Осмыслив ее, полушария дают указания, как кому работать, и направляют в спинной мозг распоряжения о выполнении движений. Команды мышцам дает спинной мозг, строго выполняя приказы больших полушарий.

|

Эта игра — одна из самых удивительных. Дошедшая до нас из глубины веков, она резко выделяется своей динамичностью и необычайными комбинационными возможностями. Первоначальное описание игры под названием «Башни или туры» приведено в «Сборнике игр и занятий для семьи и школы» Вал. Висковатова издания 1875 года. Эта игра — одна из самых удивительных. Дошедшая до нас из глубины веков, она резко выделяется своей динамичностью и необычайными комбинационными возможностями. Первоначальное описание игры под названием «Башни или туры» приведено в «Сборнике игр и занятий для семьи и школы» Вал. Висковатова издания 1875 года.

Игра ведется на обычной 64-клеточной доске. Каждый игрок располагает двенадцатью шашками, которые расставляются обычным образом и передвигаются по диагоналям доски. Главное отличие от обычной игры состоит в способе брать шашки. Нападающая шашка накрывает битую шашку противника (берет ее в плен) и вместе с нею ставится на свободное поле. Захват шашек происходит сразу в момент нанесения удара, они захватываются одна за другой в последовательном порядке.

Если, например, белая шашка бьет две черные, то вначале она ставится на первую, находящуюся под боем черную шашку и вместе с нею переставляется на свободную клетку. Затем эта фигура из двух шашек ставится на вторую черную шашку и снова переставляется на свободное поле. В результате такого двойного прыжка образован шашечный столб — белая шашка стоит на двух черных.

Диагр. 1. Окончание одной партии

Столбы действуют на правах своей верхней шашки. Если столб дойдет до последней горизонтали, то его верхняя шашка становится дамкой (она переворачивается). Когда под бой попадает столб, с него за один ход снимается только одна верхняя шашка, а командование шашечной колонной переходит к следующей (открывшейся) шашке.

Если дамка будет взята, то, освободившись от прикрытия сверху другой шашкой, она снова вступит в свои права.

Цель игры состоит в том, чтобы захватить все чужие шашки (см. диаграмму 1).

Изменение способа взятия шашек противника намного расширило игровые возможности. Количество вариантов астрономически возросло. Появились качественно новые игровые приемы.

Столбы, или башни, являясь более сильными фигурами, чем одиночные шашки, позволяют проводить много остроумных и эффектных комбинаций: делать «вилки», выигрывать темп, проводить силовые приемы.

Деревья растут с разной «скоростью». Крона дуба, например, вырастет за год всего лишь на метр. В начале лета скорость роста больше, чем в конце. Рост зависит также от наличия влаги, от состава почвы, от того, теплое ли выдалось лето.

Среди наших деревьев, кроме дуба, только ель достигает 500-летнего возраста, причем каждая ее хвоинка живет 5—7 лет. Сосна живет до 350 лет, ясень и ольха — до 300 лет, осина — до 100 лет.

*

Самые-самые разные деревья растут в лесах мира. Каких только причудливых среди них нет. Вот, например, самое старое дерево в наших лесах — дуб по имени Старик, ему 2000 лет, живет он в Литве. Три его младших брата, деревья дружбы, им по 900 лет, растут в Польше и носят имена Лех, Чех и Рус.

Самое распространенное дерево в наших лесах — лиственница; лиственные леса занимают площадь 274 миллиона гектаров.

Самое твердое дерево в лесах России береза Шмидта, растет она в Приморье, в заповеднике Кедровая падь. Топором ее не срубить, пулей не пробить. Как избавиться от мошек в квартире? Мошки дрозофилы нередко появляются даже в жилье, где тщательно следят за чистотой и могут принести массу неудобств. Избавиться от мошек можно тремя способами:

1. Найти и избавиться от продукта, который возможно пропал и находится на стадии гниения.

2. Установить ловушку для мошек.

3. Регулярно проводить мероприятия по предотвращению появления мошек. Часто делать влажную уборку, проветривать помещения, следить за продуктами питания и за тем, чтоб мусорное ведро во время очищалось от отходов. Какое самое глубокое озеро в мире? На сегодняшний день из всех известных озер, самим глубоким озером в мире признанно озеро Байкал. Это озеро не зря называют сибирской жемчужиной, помимо умопомрачительно глубины (1636 метра) озеро к тому же имеет уникальный животный мир, в котором встречаются удивительные, неизвестные современной науке живые организмы. Байкал, помимо самого глубокого озера, является ещё и самым древним, его возраст приблизительно 30 миллионов лет.  Гуси летят клином для уменьшения аэродинамического сопротивления и чтобы не терять друг друга из вида.

Крякают только самки уток.

Основные кости скелета уток пустотелые, что снижает вес птицы, облегчая полет.

Утки умеют нырять на глубину более 6 метров для добычи еды.

Утки ходят вразвалочку из-за того, что имеют короткие широко расставленные лапы. для того, чтобы шагать, им приходится переваливаться всем телом.

Известно 11 видов канадских гусей. Все они водятся на территории всей Северной Америки.

Самца утки зовут селезень.

Утиные перья покрыты особым жиром и не смачиваются водой. Птица наносит и распределяет жировой секрет из основания хвостовых перьев по всему телу.

Многие пары канадских гусей остаются друг с другом всю жизнь.

Большинство уток, кроме мускусной, произошли от диких уток-крякв. Считается , что среди предков мускусных уток есть индюки.  Сегодня вы познакомитесь с интересным животным, обитателем Автралии – вомбатом.

Кенгуру не единственный сумчатый обитатель Австралии, есть еще и вомбат. Внешне он похож на небольшого медведя, хотя по образу жизни больше напоминает нашего барсука. Вомбат довольно близкий родственник коал: если присмотреться, голова вомбата очень похожа на голову коала. Но на этом сходство и заканчивается.

Вомбат обычно размером около 1 метра, плотного телосложения; хвоста практически нет. Толстые, чуть кривоватые лапы заканчиваются мощными когтями, уши маленькие, прижаты к голове, опущены более длинной шерстью. Интересная особенность: зубы вомбата постоянно растут, так что ему надо все время что-то грызть, чтобы их стачивать. Шерсть темно-серого цвета, на животе немного светлее. У самки на животе небольшая сумка, открывающаяся не вперед, как у кенгуру или коал, а назад — так удобнее ползать. Живут вомбаты в равнинных и горных лесах и саванах. Роют длинные, разветвленные норы с множеством выходов на случай опасности, причем, в отличие от остальных землекопов, землю разрывают не стоя или сидя, а лежа на боку. Очень любят принимать солнечные ванны: вомбат способен часами лежать и греться на солнце. Живут они небольшими колониями, это помогает лучше защищаться от нападения хищников: один или два зверька всегда стоят на страже и в случае опасности подают сигнал тревоги.

Вомбаты — мирные и дружелюбные существа, к тому же вегетарианцы. Они любят свежую траву, кору деревьев и кустарников, грибы и ягоды. Из-за своего мяса, весьма приятного на вкус, вомбаты были почти истреблены и теперь занесены в Красную книгу.  Тропические леса в бассейне Амазонки занимают площадь около 2,3 миллиона квадратных километров, однако если их будут вырубать так же, как сегодня, то очень скоро эти леса полностью исчезнут. Ученые отмечают, что опасность полного уничтожения тропических лесов возникла раньше, чем этого можно было ожидать. Одна из причин этого в том, что вырубка ведется без сохранения основной растительности.  Может ли существовать зазеркальный мир? Будут ли справедливы физические законы нашего реального мира, если его симметрично отобразить в зеркале?

Прежде всего постараемся понять смысл симметрии, о которой идет речь. Нам хорошо знакома симметрия таких объектов, как кристаллы горных пород, цветы, изморозь на стекле, снежинки, вазы, ковры, обои и так далее. Мы любуемся внутренней правильностью их строения, гармоничностью отдельных частей, повторяемостью рисунка или узора и замечаем, что одна половина каждого предмета всегда является точной копией другой. Можно сказать, что они зеркально симметричны. И в живой природе сколько угодно примеров такой геометрической симметрии — у бабочек, у птиц, у зверей и, наконец, у человека.

Как ни привлекательна симметрия предметов, не она сейчас будет нас интересовать. Существует более глубокая и удивительная симметрия физических законов. Известно, что физические законы формулируются с помощью математических функций или уравнений. Вспомните простейшие из них: законы Ньютона в механике или законы Фарадея для электромагнетизма. Для них (как и для более сложных) точно установлено, что ни один закон не изменит своей математической формы, если опыты, проводившиеся в неподвижной лаборатории, будут повторены в поезде, идущем с постоянной скоростью по прямому пути. По этому поводу физики говорят, что здесь выполняется симметрия закона по отношению к переносу, к перемещению в пространстве.

Совершенно также ничуть не изменится формулировка физических законов, если лаборатория повернется на любой угол. Это называют симметрией поворота.

А вот более неожиданный случай симметрии. Физические законы симметричны относительно времени! Любопытно, что они будут давать правильные ответы и в том случае, если время изменит знак, то есть потечет вспять — назад, а не вперед. Значит, законы физики пригодны и для ответа на вопрос о том, что было в прошлом.

Изучение законов природы позволило обнаружить самые общие, всегда справедливые характеристики мира, в котором мы живем. Некоторые из них известны давно и сформулированы в виде законов сохранения физических величин. В их достоверности никто не сомневается. Они входят даже в школьные учебники. Вспомните, например, знаменитые законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда. Мы заговорили о законах сохранения потому, что каждое из фундаментальных утверждений, содержащееся в них, связано с симметрией физических законов. Очень непросто установить эту связь. Кажется удивительным, например, что закон сохранения энергии связан с симметрией по отношению ко времени. Но вот интересующая нас связь с зеркальной симметрией в классической физике может быть легко пояснена. Математически она означает, что законы классической физики не меняют своей формы, если у координат для всех тел знак плюс изменить на минус. Это равносильно тому. как если бы все, что находится перед зеркалом, отразилось бы в нем и как бы переехало в зазеркалье. Такая процедура называется инверсией. И законы сохранения при инверсии координат не теряют своей силы. В квантовой физике, как мы увидим, самое понятие зеркальной симметрии усложнится, но тем не менее физики продолжают и в более сложных случаях прибегать к аналогии с отражением в зеркале.  На многие километры растянулся Архангельск вдоль Северной Двины. Прежде, когда мощные ледоколы не проводили караваны судов через замерзающие северные моря, город, казалось, засыпал с наступлением зимы и с концом навигации. До самых окошек деревянных низкорослых домов сползали искристые белые шапки. Крепкая наледь покрывала тротуары, сковывала движение прохожих. Только налетавший колючий ветер иногда словно встряхивал город, развевая по улицам снежную пыль. Но весной светлел и прогревался воздух. Северная Двина потягивалась, похрустывая льдом. Ее робко, а потом все настойчивее будило разноголосье гудков. Суда здоровались с рекой и прощались. Начиналась навигация. Открывались ворота в Арктику.

Так было раньше. Теперь круглый год к причалам, точно к магниту, тянутся суда. Маленькие и большие, узкие и широколобые, обшитые деревом и стальными листами. На глазах вырастает надводный городок с улочками-трапами. К нему из распахнутых дверей складов и пакгаузов подъезжают машины и тележки. Пыхтя, ползет паровик с гружеными платформами. Башенные краны и лебедки переносят тюки и контейнеры в трюмы кораблей.

Из Архангельска суда уходят к дальним северным портам. Преодолевают непогоду, шторма, ледяные поля, чтобы доставить необходимый груз. Сюда они возвращаются отдохнуть и подлечиться.

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

Каждый не раз видел торчащие из-под автомашины ноги водителя. Подстелив старую куртку, он часами копошится в брюхе стального коня. Вылезет, откроет капот, оглядит мотор, ощупает проволочки и винтики. Заберется в машину, поколдует там.

Нечто подобное происходит и с судами. Только осматривают их люди самых разных специальностей. Электрик проверяет приборы. Радист — радиостанцию. Механик — машинное отделение. Матросы под дотошным взглядом боцмана наводят глянец на все, что лежит выше ватерлинии. А как узнать, в каком состоянии лопасти винта и днище? Конечно, можно вытащить судно из воды и поставить его в док. Однако это долго и дорого, да и доков не хватит. Выход один: позвать водолазов. |

Сильней себя Сильней себя

Написал заголовок и задумался.

Сильней себя? Можно ли быть сильней самого себя? Выходит, барон Мюнхаузен не врал, живописуя, как вытащил сам себя за волосы из болота?

Относительно волос барон Мюнхаузен, конечно, крепенько загибал. Против законов физики не попрешь. Но сильней самого себя все-таки быть можно. И за волосы вытащить себя из болота тоже можно. Только не буквально, а в иносказательном, в образном смысле.

Как? А вот об этом-то я как раз и хочу рассказать.

Трагедия в океане

Знаете ли вы, что в морях и океанах ежедневно гибнет до 600 человек?

Каждый день!

Вот и сейчас, когда вы читаете эти строки, где-то в океанских волнах терпит бедствие корабль. Его штормом выбросило на подводные рифы. Или в тумане он столкнулся с айсбергом. Или… Да мало ли еще какие «или» случаются в океане.

Мрачная пучина равнодушно заглатывает судно, которое только что было уютным и родным домом. В каютах и салонах горел свет, по радио журчала нежная музыка, на полированном столике подрагивал стакан с лимонадом, по телевизору передавали веселое эстрадное представление… И в несколько минут прочный мир неожиданно рухнул. Вокруг — мрак, вопли ужаса, свист ледяного ветра. А под ногами — бездонная пучина.

Часть экипажа и пассажиров не успела покинуть корабль, они ушли с ним на дно. Те, кому повезло, очутились в спасательных шлюпках. Но у «счастливчиков» на уме лишь одно: это конец, дикий и мучительный. Смерть от жажды и голода. Или в пасти акул, которыми, конечно же, кишмя кишит океан.

Сколько можно продержаться в подобном состоянии?  Не было на белом свете создания более несчастного, чем Минотавр. Сын критской царицы Пасифеи имел голову быка, а тело человечье. Такой он был страшный, что даже собственная мать его боялась. О других людях и говорить нечего. И Минотавр озлобился, возненавидел род человеческий. Он начал бросаться на людей и поедать их. Словом, стал воз мужавший Минотавр опасным для окружающих. Вот и пришлось заключить человека-быка в специальный дворец-лабиринт. Там носился он по бесконечным коридорам и выл от безысходной тоски и ненависти. Горе было тому, кто в лабиринт попадал. Не было на белом свете создания более несчастного, чем Минотавр. Сын критской царицы Пасифеи имел голову быка, а тело человечье. Такой он был страшный, что даже собственная мать его боялась. О других людях и говорить нечего. И Минотавр озлобился, возненавидел род человеческий. Он начал бросаться на людей и поедать их. Словом, стал воз мужавший Минотавр опасным для окружающих. Вот и пришлось заключить человека-быка в специальный дворец-лабиринт. Там носился он по бесконечным коридорам и выл от безысходной тоски и ненависти. Горе было тому, кто в лабиринт попадал.

Продолжалось так до тех пор, пока легендарный герой Тесей не закрепил конец длинной-предлинной нитки у входа в лабиринт и не отправился на поиски чудовища, постепенно разматывая клубок. Царский отпрыск ждать себя не заставил — тотчас примчался на лакомый запах. Но железной рукой схватил герой Минотавра за позолоченный рог, а меч вогнал в могучую волосатую грудь.

Погиб человеконенавистник Минотавр, злодей и людоед.

Погиб? Безвозвратно?

Как бы там ни было, а сегодня на Западе Минотавра поминают не одни только специалисты по древнегреческим мифам, но и представители современных наук — кибернетики, биологии, психологии. И не просто поминают, а планируют новое рождение Минотавра, только теперь уже не фантастического, а вполне физического существа.

«Если человеко-животный гибрид будет создан, — тревожно предупреждает своих коллег американский биолог Джеральд Лич, — мы станем держать его в зоопарке или лаборатории — но только не дома — и будем платить за то, чтобы увидеть его и поразиться. Но… он может поразить нас гораздо больше, чем мы способны себе представить. Биологи, работающие в этой области, должны помнить миф о Минотавре, человеке – быке, которого вынуждены были запереть в лабиринте, — такой ужас наводил он на людей».

Что заставило Лича — и не только его — выступить с таким предупреждением?

Фата-моргана Фата-моргана

Мираж в Китае

Осторожно! за поворотом мираж…

Не правда ли, было бы странно увидеть такой предупреждающий знак на наших автострадах? А вот на острове Мадагаскар — самом большом африканском острове — на некоторых автомобильных дорогах он стоит. И если с ним не считаться, то в лучшем случае можно проехать несколько лишних километров, а то и сбиться с пути.

Известно, что путешествующие по пустыням не раз бывали обмануты кажущимися им вдали водными оазисами, хотя на самом деле поблизости ничего не было — только пески и без водные просторы. Иллюзию водной поверхности создавало перевернутое изображение неба. Преломление световых лучей в нагретом воздухе как бы «опрокидывало» небо на землю. Поэтому и создавалось ложное впечатление, будто вдали находится долгожданное озеро, из которого поднимаются горы, скалы или отражаются деревья и дома (как, например, на этой фотографии). Арабы называют это явление таинственной или «чертовой» водой.

Но не обязательно ездить в пустыню, чтобы увидеть такой мираж. В городе в летний жаркий день на асфальте, накаленном до высокой температуры, глаз может увидеть отображение неба или ярко окрашенных предметов.

Это хорошо известно автомобилистам. На шоссейных дорогах в знойные дни появляются миражи водяных луж. Подъехать к ним не удается – они убегают от приближающейся машины.

Долгое время миражи были удивительной загадкой. Но сейчас причина их появления известна. Тем не менее они продолжают поражать наше воображение. Особое место среди таких оптических иллюзий занимают арктические миражи. Вот, например, что произошло с опытнейшим путешественником Робертом Пири, направлявшимся в 1906 году к Северному полюсу. С высоты мыса Томаса Хаббарда он залюбовался зрелищем живописно поднимавшихся надо льдом заснеженных горных вершин. И был обманут. «Мое сердце забилось, — говорил Роберт Пири, — когда я вгляделся в эту ледяную землю. Мысленно я уже ходил по ее берегам и взбирался на ее вершины…» Однако Пири не достиг этих берегов.

На берегах ивницы На берегах ивницы

Здесь, в центре России, остановили фашистов войска Воронежского фронта. Надо иметь зоркий глаз, чтобы сейчас увидеть на земле приметы того времени: круглое углубление с поднявшимися по краям

березами воронку от фугасной бомбы, заросшую травой канаву у опушки леса — старый окоп… В июне на его склонах, которые прогреваются солнцем, можно собирать землянику.

Сорок лет назад в небе над этой землей появлялись черные самолеты с крестами на крыльях. Вниз летели бомбы. Земля сотрясалась от взрывов. К фронту шли солдаты. Шли и ехали фронтовыми дорогами по бесконечным полям, через редкие в этих степных местах леса.

Один такой лес, самый большой на воронежской земле, встречал солдат за шестьдесят километров до фронта. Здесь солдаты останавливались на отдых. Вслушивались в чуткую, не растревоженную грохотом боя тишину. Прикасались к знакомой, любимой каждым с детства лесной жизни: стуку дятла на сухой осине, смешному скоку зайца, который улепетывал через поляну, протяжному шуму старых сосен.

У солдат добрели глаза, усталые лица согревала улыбка.

Солдаты — народ суровый и чаще немногословный. В том лесу не произносили они длинных речей. Оставляли короткие записи в журнале музея.

Музей создавался здесь еще до войны, чтобы можно было увидеть в нем все то, что хранит в себе лес, что бегает и прячется в нем — от юркой ящерки до осторожного бобра.

Слова солдат, записанные на страницах журнала, звучат как клятва. Вот одна из них: «Мы, бойцы и командиры, в количестве 70 человек, просмотрев музей, даем слово беречь лес и зверя, а также предупреждать других».

Они ушли на фронт, эти семьдесят, и кто знает, сколько осталось в живых? Может быть, все сложили головы… А может, кто-то из них приезжает в этот лесной край и в наши дни, чтобы вновь окунуться в его тишину и красоту, вспомнить тех, кто, сдержав свою клятву, никогда не сможет вернуться сюда…

Откуда взялся чай? Откуда взялся чай?

Знаете ли вы, что в 2737 году до н. э., когда китайскому императору Чен Нуню кипятили воду для питья, в котел упало несколько сухих листьев с куста, стоящего рядом с очагом. Кто-то из придворных попробовал пожелтевшую воду и пришел в восторг от ее вкуса. Так люди познакомились с чаем.

Известия о необычном напитке, обладающем возбуждающим действием, впервые появились в Европе в XVI веке. А столетие спустя предприимчивый английский делец Томас Гарроуэй уже рекомендовал чай в качестве «средства от цинги, потери памяти, слабости, болей в кишечнике и колик». Ост-Индская компания прислала как диковинку чай в подарок английскому королю Карлу II.

Русские познакомились с чаем через Северный Китай. Потому и название этого растения и напитка мы произносим так же, как говорят в Северном Китае и в Японии Жители Западной Европы, получившие чай от Южного Китая, называют его, в соответствии с южным наречием, «ти».

На широкую ногу разведение чая у нас было поставлено известным в прошлом веке чаеторговцем Поповым, который сам ездил в Китай, снаряжал экспедиции в чайные округи Азии.

Сейчас советские селекционеры получили множество первоклассных сортов отечественного чая, плантации которого распространены в Грузинской ССР, Азербайджанской ССР и в Краснодарском крае.

Драгоценный лед Драгоценный лед

«Мир жаждет»

Люди, живущие в странах с влажным климатом, вблизи рек и озер, привыкли к изобилию воды. Для них этот дар природы ничего не стоит. Но там, где раскинулись обширные полузасушливые земли, где мало выпадает дождей и поэтому нередки неурожаи, голод, совсем другое отношение к воде. Пресная вода во многих районах земного шара, как говорят, ценится на вес золота.

Не хватает воды и во многих больших городах мира, в столицах с миллионным населением. Это уже сегодня. А что будет завтра? При удвоении населения промышленно развитой страны общая потребность народного хозяйства в воде возрастает сразу в четыре раза!

Как «напоить» обездоленные водой земли? До недавнего времени ученые были убеждены, что воздуха и воды человечеству хватит навсегда. Верно, Мировой океан содержит полтора миллиарда кубических километров воды. Но она соленая и не пригодна ни для питья, ни для промышленности, ни для сельского хозяйства.

Пресной воды в реках и озерах земли мало. Намного больше воды под землей, но добывать ее трудно, а если где-то и бурят скважины, выкачивают воду, то делают это осторожно. В противном случае — беда. Пример — обреченная Венеция, которая медленно, сантиметр за сантиметром погружается в мелкой лагуне Адриатического моря из-за рокового для венецианцев многолетнего пользования подземной водой. Глубинные воды природой не восполняются, поэтому нельзя истощать их запасы, будет нанесен вред сельскому хозяйству (понизится уровень грунтовых вод).

Нужда напомнила ученым о существовании еще одного хранилища чистой воды. Это материковый лед доступное богатство, которое человеку еще предстоит разрабатывать. Разве не удивительно, что девяносто девять процентов пресной воды на земной поверхности сковано во льдах полярных районов! При этом девять десятых мировых запасов льда находится в Антарктиде. Пресного льда там столько, что если бы полностью растопить его, то освобожденная вода, хлынув с материка в океаны, подняла бы их уровень почти на семьдесят метров!

За южным полярным кругом

Но вот задача: как помочь «жаждущим» странам, если они разбросаны на всех континентах по обе стороны экватора, а главный источник живительной влаги природа упрятала за Южным полярным кругом?

Когда знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук впервые приблизился к Южному полярному кругу, то его корабль «Резольюшн» вошел в редкий битый лед. Вдали виднелись айсберги. На воду были спущены шлюпки, и матросы, орудуя топорами, принялись за заготовку льда. Кук записал в своем вахтенном журнале: «…они подняли на борт 15 тонн пресного льда. Растопить его не составило особого труда и я заявляю, что еще никогда не встречался со столь удобной заправкой водой». Это было в январе 1773 года.

Кто самый высокий человек в мире? Рост человека зависит от соматотропного гормона или как его ещё называют гормона роста. Мало кому известно, что рост человека может меняться в течении дня, после сна или отдыха в максимально расслабленном для позвоночника положении рост может быть выше на 1-3 см.

Самым известным из древних великанов был Голиаф, по приданию его рост был около 2 метров 25 сантиметров. Самым высоким и официально зафиксированным жителем планеты был мужчина из США по имени Роберт Уодлоу, его рост равнялся 2м. 72 см. На данный момент в книге рекордов Гиннеса от 2008 года самым высоким человеком признан житель Монголии Бао Сишунь, его рост составляет 2 метра 36 см. Как прошить xbox 360? xbox 360 – одна из самых современных ипопулярных игровых приставок.

Операционная система игровой приставки Xbox 360 значительно отличается от стандартной системы Windows ,более 90 процентов кода были изменены и переписаны. Аппаратная часть Xbox 360 содержит в себе жесткий диск, на который можно сохранять игры, а так же контент необходимый для них.

playground.ru – форум, содержащий версии прошивки, а также информацию о том, как прошивать игровую приставку.

bera.3dn.ru – краткий справочник по прошивке. Откуда взялось выражение "Деньги не пахнут"? Впервые слово «деньги» появилось у римлян, у которых цена определялась количеством быков, овец и другого скота. Когда на монетах стали чеканить изображения животных, их стали называть — «пекуния» (деньги) — от слова «пекус» (скот).

Возможно, что в русский язык это слово пришло с Востока, например идинга» — это бирманское слово со значением «монета». Дата появления на Руси монеты «деньга» (а затем — «деньга») спорна, ученые склоняются к тому, что «деньга» появилась в XIV в. при Дмитрии Донском, предполагают, что Дмитрий был вынужден чеканить рядом со своим именем имя хана Тохтамыша. Начиная с XVI в. две деньги равнялись 1 копейке. В XIX в. появилась иденежка» — уменьшительная форма от слова «деньги». Эта медная монета с полкопейки чеканилась с 1848 по 1867 г. В. Даль собрал немалый урожай пословиц и поговорок со словами «деньги» и «деньга».

Выражение «деньги не пахнут» восходит к I в. н. э,: считается, что так сказал император Веспасиан, когда его сын Тит выразил неудовольствие по поводу налога на общественные туалеты. Веспасиан, получив первые деньги от этого налога, приблизил их к носу Тита и спросил его, пахнут ли они… Так или иначе, но это выражение бытует до сих пор и имеет отношение к нечистоплотным операциям с деньгами. Кто и когда предсказывал конец света

Во все времена были фанатики и мошенники от религии, которые объявляли о кануне апокалипсиса, когда прейдет конец всему живому на Земле.

Но в 1492 году, в средневековье, по календарю, которым тогда пользовались на Руси, был 7000 год и этой датой заканчивался календарь празднования Пасхи. Календарь кончился и попы от собственной лени, чтобы не рисовать новый календарь, не придумали ничего лучше, как объявить, что вот и пришел конец света. Крестьяне даже не засеяли поля и как результат – голод из-за отсутствия урожая. Многие при этом погибли. И грустно и смешно: окончание календаря равно конец света. Если следовать этой логике, то конец света у нас наступает каждое первое января. После этого случая больше глобальных попыток предсказать конец света в православии не наблюдалось.

Свято место пусто не бывает и эстафетную палочку по предсказанию конца света подхватили сектанты. Так, 3 апреля и 7 июля 1843 года, а также 21 марта и 22 октября 1844 года назначался конец света миллиритами, которые впоследствии стали адвентистами седьмого дня.

Тысячи адвентистов в феврале 1925 года ожидали очередной судный день. Первого ноября 1900 года ждали конец света члены секты «Червонной Смерти». В этот день 862 члена секты решили совершить обряд самосожжения, в результате чего сгорели сто человек. Свой конец света на мысе Находка в 1958 году собрались встречать около пяти тысяч пятидесятников, предварительно продав все свое имущество и раздав деньги бедным.

Отдельно существует группа бескорыстных пророков с психическими отклонениями, которые подвержены видениям, но говорят они всегда загадками.

А вот трактовка загадочных и запутанных слов вотчина еще одной группы катастрофистов – представителей шоубизнеса. Как пример, можно вспомнить 2000 год, тогда только ленивые газеты не писала о конце света. По данным британских СМИ всего тогда было опубликовано 237 разнообразных варианта нашего конца.

Астрономы тоже не отстают, говоря о конце света в 2014 году. В свое время и физик Ньютон предугадывал конец света в 2060 году. А вот хронология концов света с 2008 по 2029 гг. Самий глубокий нырок Рекорд погружения человеком на глубину бз костюма и в нем составляет 223 и 600 метров соответственно. Пингвины могут нырять до 400 метров, кашалоты - до 1150 м, подводные лодки - также в районе километра. А клювокрылые киты Кювье, обитающие у берегов Италии и Испании, кка было недавно обнаружено, погружаются на 1900 м. приэтом они задерживают дыхание на 85 минут, а возвращаясь на поверхность им даже свойственны признаки декомпрессинной болезни.

Почему акулы не болеют?

А действительно, отчего так повезло этим морским «пиратам»? Когда ихтиологи разгадали акулью тайну, ответ поразил их своей простотой: потому что акула постоянно движется! И днем и ночью. И когда бодрствует, и когда спит. Акула не может не двигаться: у нее неподвижные жаберные щели. Приток воды, а вместе с нею и кислорода, возможен только в одном случае, если хищница будет перемещаться. «Вечное движение» требует немалой энергии. Но тратя силы, акула «кое- что» приобретает. В постоянном активном состоянии держатся все жиз- ненно-важные органы акульего тела: и как результат — отличнейшее самочувствие. Морские акулы, обреченные не знать покоя, — живая иллюстрация в общем-то незамысловатой старой истины: движение — способ, каким жизнь себя выражает и поддерживает. Именно жизнь! Именно здоровая жизнь! Рассеянность – не признак плохой памяти.

Зачастую с плохой памятью путают рассеянность. На самом деле рассеянные люди просто в свои мысли погружены, на чем-то ином их внимание сконцентрировано, а что происходит вокруг им не интересна. Невнимательность, так же часто за нарушение памяти принимается. Которая, по сути, вызвана переутомление или последствиями болезни , то есть состоянием, в котором человек в данном моменте находится.

Ухудшается память с возрастом навсегда.

После 40 лет учащаются жалобы на плохую память и в пожилом возрасте тем более. Не совсем на самом деле это так . Просто отпадает надобность по окончанию активной учебы что-то заучивать, навык напрягать память пропадает, и она не тренируется. Актеры, которым приходится учить роли всю жизнь, справляются с текстами длиннейшими и в старости. В некоторых странах (США, Германии), сейчас выйдя на пенсию все чаще люди поступают в университет, занимаются вполне успешно и наравне с юными однокурсниками сдают экзамены.  Пингвины – вероятно одни из самых восхитительных существ на земле. Это было даже неоднократно подчеркнуто в кино и мультфильмах. Вот несколько интересных фактов о пингвинах. Но прежде всего скажем, кто такие пингвины? Пингвины относятся к семейству птиц. Хотя все мы знаем, что птицы превосходно летают, пингвины, как полагают, являются одним из немногих типов, которые не способны к полету. Однако они являются превосходными пловцами и водолазами.

Они даже плавают с такой скоростью, как большинство других рыб, и используют этот навык для добычи пищи. Поскольку их крылья не приспособлены к полету, то они используются как плавники и вместе с торпедной формой тела пингвины могут развивать большую скорость. Однако из-за этого они медленно перемещаются по земле, ковыляя в разные стороны. Так же пингвины являются хорошими родителями. Однако роль матери и отца отличается от большинства птиц, так как отец обычно тот, который проводит большую часть времени, заботясь о яйце, и нагревая его, пока не вылупится птенец. А матери отправляются на охоту для добычи пищи для обоих.

Что значит вода для человека и что человек для воды? Каково ей, воде, служить нам людям? Помните, как в сказке поучал мудрый Лис: мы в ответе за тех, кого приручили? Приручая природу, то есть навязывая ей отчасти свою волю, мы в той же мере берем на себя ответственность за ее безопасность, ответственность за белые колокольчики ландыша, за быструю форель в ручье, за вольных журавлей, за рощу крымской сосны, где стволы пронумерованы как музейные экспонаты. За воду рек и океанов.

А сколько ее вообще в нашем распоряжении — воды? Бесконечно много? Много, но не бесконечно. Было и прошло время, когда природа по- царски дарила человеку воду — возьми, сколько сможешь. Теперь мы должны брать в долг — возьми, сколько сможешь отдать. Как отдать? Чем? Об этом поговорим дальше. Но чем экономнее, разумнее мы станем расходовать такое, ни с чем не сравнимое богатство, тем легче будет рассчитаться с планетой. Давайте тратить, но не растрачивать — это разные понятия. Ведь есть уже места на нашей земле, где питьевую воду покупают в магазине, не рискуя брать ее из-под крана…

Его называли зверем-оборотнем. Он самый кровожадный хищник среди всех зверей нашей страны. Живет он повсюду: от тундры по берегам Северного Ледовитого океана до альпийских лугов Тянь-Шаня и Памира, от болот Белорусского Полесья до таежных дебрей Сихотэ-Алиня. Он приспособлен к мраку полярной ночи, снегам Сибири, раскаленным пескам Средней Азии. Не страшны ему ни когти рыси, ни волчьи зубы. Ни тигру, ни медведю его не поймать. Никого он не боится, этот вездесущий зверь!

Наша встреча состоялись на берегу реки Оредеж. С ружьем в руках я стоял и слушал голоса приближавшихся гончих.

Я знал: они гнали лисицу, — и, чтобы не спугнуть осторожную «кумушку», замер, весь превратившись в зрение и слух.

Собаки гнали надежно, место было верное, и лиса вот-вот должна была показаться. Я напряженно всматривался в лесную чащу. И тут вместо лисицы увидел его — зверя-оборотня. Он был в четырех шагах и, стоя на задних лапах, бесцеремонно разглядывал меня. Его сильное, мускулистое тело было напряжено. Белая окраска делала его незаметным на фоне снега, и он стоял словно накрытый шапкой-невидимкой. Только три черные точки — два глаза и кончик носа — выдавали его.

Ружье качнулось в руке, и мой соглядатай исчез так же внезапно, как появился. Я не спускал глаз с места его исчезновения. Бот на снежной белизне снова образовался треугольник из трех черных точек, а над ними полукружия настороженных ушей. Еще мгновение и из под снега, словно вытолкнутый пружиной, выскочил весь зверек и застыл передо мной: маленький — не длиннее рукавицы, с тонким, вытянутым телом. Постояв немного столбиком, он прыжками пересек поляну и скрылся в кусте можжевельника. В прыжке он так круто выгибал спину, что становился похож на большую белую гусеницу.

Великое очарование испытываем мы, когда наблюдаем диких зверей на воле. Сколько в них изящества, но вместе с тем и затаенной силы! Как они гармонируют с окружающей природой!

Вскоре «белая гусеница» опять показалась на поляне. Это была ласка — самый маленький представитель большого семейства куньих. Ее можно назвать младшей сестрой куницы и горностая. Весит она меньше ста граммов. Неутомимо ищет ласка добычу: мышей, полевок, землероек. Одной мыши ей вполне хватает, чтобы насытиться. У второй она выест только самое вкусное — мозг, по охотничий инстинкт заставляет ее ловить еще и еще. Ласка — ловкий и удачливый охотник. Нет от нее спасения мышам. Однажды была обнаружена кладовая ласки, где находилось 456 мышей и полевок. Зоологи считают, что ласка за год ловит до 3000 этих грызунов! Ни один другой хищник не уничтожает такого количества зверей! Мышь, по скромным подсчетам, съедает за год три килограмма зерна. 3000 мышей уничтожат 9 тонн зерна. Вот сколько народного добра сберегает только одна ласка. А сколько их у нас!  У железной дороги два соперника: самолет и автомобиль. Угнаться за самолетом поезд пока не в состоянии, а вот обогнать автомобиль он может. Трассы английских скоростных поездов кое-где проходят вдоль автострад, и пассажиры могут сами делать выводы. Выводы достаточно определенные: уже в 1977 году работало более 90 экспрессов. Их скорость доходила до 200 километров в час. А новый скоростной электропоезд может разгоняться до 250 километров в час. Конечно, средняя скорость получается ниже, около 150 километров в час, — теряется время на разгон и торможение. Представьте себе, что поезд входит в поворот с такой скоростью — его опрокинет центробежная сила! Чтобы этого не случилось, вагоны английского поезда наклоняются на повороте специальным устройством, как велосипедист на вираже.

В вагонах все места сидячие: самый длинный, примерно 600-километровый, маршрут поезд проходит за четыре с четвертью часа. Для тех, кому и такой срок кажется бесконечным, есть бар и ресторан. На скорости более 100 километров в час промежутки между вагонами, поручни, рукоятки создают слишком большое сопротивление воздуха. Поэтому все выступы убраны, щели между вагонами прикрыты щитками, а днища вагонов — фартуками. Стекла вагонов двойные — из-за шума: когда поезда встречаются, происходит удар воздуха, похожий на выстрел из пушки.

Из учебников известно: кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости. Примерно так же растет и нагрузка на железнодорожный путь. Поезда идут быстрее в два раза, а износ рельсов увеличивается вчетверо. И вот, чтобы двигались экспрессы, ежедневно выходят на дороги полторы сотни автоматических путевых машин австрийской фирмы «Пляссер и Тойрер». Затем проезжают путеизмерительные вагоны и установленные на них ЭВМ вычерчивают все дефекты пути.  Слова «хорошо» и «плохо» входят в нашу жизнь с детства. Поведение и успеваемость, новый кинофильм и поступок товарища нуждаются именно в таких определениях. Став старше, мы пытаемся оценить сложное задание, погоду, качество работы. «Хорошо» и «плохо» повторяются нами чаще других слов изо дня в день. Так что же такое хорошо и что такое плохо?

Казалось бы, вопрос не сложный. Но вот попытайтесь точно выразить словами, в каких случаях следует на экзамене ставить хорошую оценку, а в каких — плохую. Или объяснить, что означает «чай первого сорта», «второго сорта», «высшего сорта».

Чем измеряется результат фигурного катания? Почему в одних случаях мы говорим о плохой работе, а в других — о хорошей?

Во всех поставленных вопросах речь идет об одном и том же — об оценках качества. Лишь умея оценивать качество интересующих нас предметов или явлений, можно разобраться в том, что плохо, а что — хорошо. И нет сейчас ни одной области человеческой деятельности, которая не была бы заинтересована в таких оценках.

Об оценках качества, об их месте в науке и жизни рассказывается в этом очерке.

ОТКУДА БЕРУТСЯ «ДВОЙКИ»

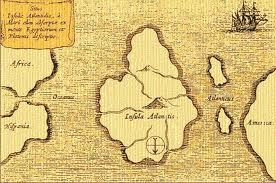

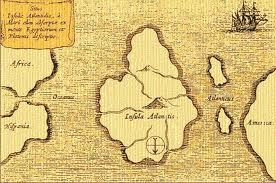

Оценка есть результат измерений, независимо от того, пользуемся ли мы точнейшим прибором или «мерим» на глаз. Какой смысл мы вкладываем в слово «измерение»? Измерение основано на сравнении интересующих нас объектов между собой или с определенной мерой — эталоном. Измеряя массу и длину предмета, продолжительность того или иного явления, мы сравниваем их признаки с килограммом, метром, секундой.  Нынешняя Антарктида – это земля затерянной Атлантиды.

Такая гипотеза была выдвинута еще в далеком 1935 году, когда на одном из склонов антарктической горы геологи обнаружили остатки листьев и стеблей. Но самое интересное, что там было найдено окаменелое дерево!

И это свидетельствует только об одном – там присутствовала тропическая растительность! Это интересное открытие лишний раз подтвердило гипотезу о том, что Антарктида располагалась на 3 000 километров севернее, чем сейчас. Антарктида, в далеком прошлом, была в поясе таких климатических условий, которые однозначно благоприятны для жизни. Поэтому именно в заснеженной Антарктиде можно найти ответы на все вопросы об истоках цивилизации. И отгадка на этот вопрос находится сейчас под трехметровым слоем льда.

Многие думают, что Антарктида находится в «замерзшем» состоянии много миллионов лет. Но открытия доказывают тот факт, что так было далеко не всегда. В прошлом мы увидели бы, что Антарктида омывается теплыми морями и на ней произрастает пышная растительность. Сейчас же Антарктиду по праву считают самым «ледяным» континентом на нашей планете. На полярной равнине опускаться температура может до -89 градусов. На Антарктиде Вы не встретите сухопутных млекопитающих, а из растительности здесь прижились только лишайники, мхи и водоросли.http://manyarticles.ru/gde-ty-atlantida/#more-1267 читать дале |

Красноглазый

Красноглазый  Лавина мастеров

Лавина мастеров

Сильней себя

Сильней себя Не было на белом свете создания более несчастного, чем Минотавр. Сын критской царицы Пасифеи имел голову быка, а тело человечье. Такой он был страшный, что даже собственная мать его боялась. О других людях и говорить нечего. И Минотавр озлобился, возненавидел род человеческий. Он начал бросаться на людей и поедать их. Словом, стал воз мужавший Минотавр опасным для окружающих. Вот и пришлось заключить человека-быка в специальный дворец-лабиринт. Там носился он по бесконечным коридорам и выл от безысходной тоски и ненависти. Горе было тому, кто в лабиринт попадал.

Не было на белом свете создания более несчастного, чем Минотавр. Сын критской царицы Пасифеи имел голову быка, а тело человечье. Такой он был страшный, что даже собственная мать его боялась. О других людях и говорить нечего. И Минотавр озлобился, возненавидел род человеческий. Он начал бросаться на людей и поедать их. Словом, стал воз мужавший Минотавр опасным для окружающих. Вот и пришлось заключить человека-быка в специальный дворец-лабиринт. Там носился он по бесконечным коридорам и выл от безысходной тоски и ненависти. Горе было тому, кто в лабиринт попадал. Фата-моргана

Фата-моргана  На берегах ивницы

На берегах ивницы